やまがたフルーツPR隊「YFP150」vol.1(後編) 致道博物館、鶴岡カトリック教会 天主堂

山形県は、年間を通じて様々なフルーツが楽しめる「フルーツ王国」。そんな県内各地の美味しいフルーツや周辺観光スポットを、山形県内の学生たちによる「やまがたフルーツPR隊『YFP150』」(わいえふぴー いちごーまる)が取材し、その魅力を前編・後編にわたってお届けします!

前回に引き続き、山形県立鶴岡工業高等学校 写真部の皆さんが魅力を発信!後編では、鶴岡市内の観光スポットとして「致道博物館」と「鶴岡カトリック教会 天主堂」を紹介してもらいますよ★

致道博物館

やまがたフルーツPR隊「YFP150」の、山形県立鶴岡工業高等学校 2年建築科 阿部杏梨、阿部柚芭、五十嵐凛音、菅原麻里衣です。私たちは鶴岡市の観光地をPRします。ひとつめは致道博物館です。

致道博物館は、かつての鶴ヶ岡城の三の丸、庄内藩主酒井家の御用屋敷だったところを博物館として公開し、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンでも一つ星を獲得した場所です。敷地内には、庄内地域の様々な歴史的建造物が移転されており、地域の歴史・文化を今に伝えています。

今回は、鶴岡市観光ガイド協議会の花岡さんに敷地内を案内していただきました!

1.旧西田川郡役所(国重要文化財)

明治初期の擬洋風建築で、ルネサンス様式の模倣が要所に見られます。一階には様々な美術品が展示されています。磯貝吉紀さんのドールハウス作品は、欧米各地の歴史的建築を再現した作品や江戸時代頃のお店の模型が並んでおり、模型内部の家具や小物、本棚、階段など細部まで精密に再現されています。

また、川内由美子さんの”もう一つのコレクション"のアンティークミニチュア洋食器は、多彩な色使いで一つ一つが繊細に表現されていました。川内さんはコレクションの出し入れが大変だったため、寄贈を決めたそうで、これだけたくさんの数が展示されているのは珍しいことだそうです。

二階には庄内地域で発掘された土器や石器、人間の骨が展示されていたほか、なかなか見る機会のないルネサンス様式の吊り階段もありました。吊り階段は構造的に下から支えられておらず、階段の上部から吊るように設置されている階段で、まるで浮いているように見えます。

2.旧庄内藩主御隠殿

庄内藩主御隠殿は、江戸の中屋敷を解体し、その一部を鶴ケ岡城三の丸の御用屋敷地に移築したもので、元治元年(1864年)に11代庄内藩主の酒井忠発によって建てられ、庄内藩酒井氏の隠居として使われました。現在は、建物の一部が残っており、庄内藩ゆかりの品や江戸時代の資料を展示する博物館として公開されています。

入口には、3つのハートで作られたような「片喰」という酒井家の家紋があります。茶室に行くまでの廊下には、苦竹と呼ばれる主に4年ものの竹が根付きのまま使われた延竿(1本竿)が展示されています。長さは1.5mから7.2mを超えるものもあり、庄内藩の武士たちは足腰の鍛錬のため、その竿を持ち、1~2時間かけて遠くの海岸まで魚を釣りに行っていました。

おすすめのポイントは、御隠殿の北側にある庭園です。建物と庭園が一体となった落ち着いた空間が魅力です。歴史を感じられ、自然の美しさやそれぞれの季節の変化が見られるのも特徴です。

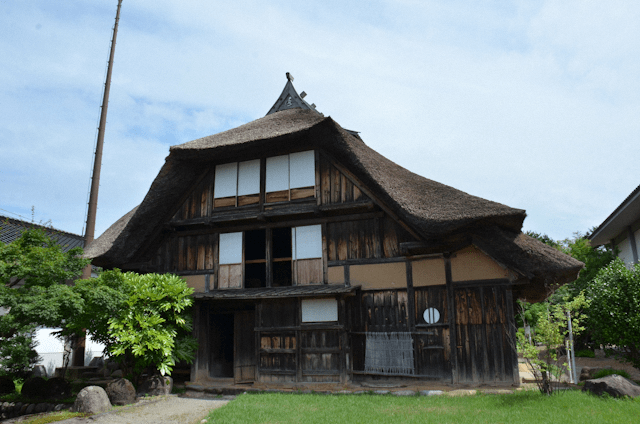

3.旧渋谷家住宅(国重要文化財)

三階建ての兜造りの多層民家で、山峡の豪雪地帯に適した構造で江戸時代後期に作られました。養蚕をするために換気と温度管理が重要で、通風を良くし、蚕が快適に過ごせるように室温と湿度を調整するために高窓を取り付けたところが特徴です。

中には囲炉裏があり、昔は家族の立場や来客かどうかによって座る場所が決められていたそうです。また、囲炉裏で火たきを行うことにより、茅葺きの屋根に入り込んだ虫が駆除されるほか、煙と一緒に上がる煤が屋根の縄や木などに付き、建物が頑丈になるそうです。現在では1月から3月上旬の毎週日曜日に行われています。

そして、蚕を育てていた家ではネズミが天敵とされており、猫を屋内外自由に行き来させネズミを駆除させるために、猫が通り抜けられるくらいの小さな猫穴が設けられました。

さらに、豪雪地帯にあるため雪で家が押され戸が開きにくくなることから、それを防ぐため「そろばん戸」にして、戸の滑りをよくしました。滑りを良くするために引き戸の溝に付けられたローラーのようなものの見た目が、日本の伝統的な計算道具「そろばん」に似ているため、その名が付けられたと言われています。

4.重要有形民俗文化財収蔵庫

庄内地域の生活を支えてきた民具約3,600点が収蔵展示されています。これらは、農業・漁業・雪国の冬越しなど、自然環境と共に生きた人々の結晶であり、国の重要有形民俗文化財にも指定されています。一つ一つの道具には、効率や便利さとは異なる、人と自然、家族との関係性の中で生まれた工夫が刻まれています。雪の重みに耐えるための家屋の部材やわら細工の防寒具、農作業や漁業で使われた木製の道具、伝統的な織物・編み物の道具など、多彩な生活用品が保存されており、使い込まれた木の手ざわり、わら細工、素材の選び方に、当時の暮らしが感じられます。

5.民具の蔵

この蔵では、明治・大正・昭和時代に庄内地域の人々が日常生活で使っていた道具を中心に、農業、漁業、山仕事、家事など、さまざまな分野にわたる民具が展示されています。展示されている民具は、すべて実際に使われていたもので、庄内地域特有の気候や生活に合わせた工夫が多く見られます。特に、冬の豪雪に対応するためのわらぐつや雪よけ具、米作りや大豆の加工に使われた農具、木製の水がめや洗濯道具、求婚するときに男性が女性にわらで編んで渡した服など、当時の人々の暮らしを具体的に知ることができます。

展示は分かりやすく整理されており、道具の名前や用途についての説明も丁寧に書かれているため、子どもから大人まで楽しみながら学べる内容となっています。電気や機械に頼らず、自然とともに生活していた時代の知恵や工夫を知ることができる貴重な展示です。

6.旧鶴岡警察署庁舎(国重要文化財)

明治17年(1884年)に明治新政府の威信を示すため、初代県令・三島通庸の命によって当時の鶴岡市馬場町に建設された警察署庁舎で、単なる行政施設ではなく近代国家の権威を視覚的に象徴する建築物でした。

署内には明治時代の取調室が2部屋あり、当時の状況を忠実に再現した罪人の座る場所は薄くて座ると痛い畳になっていたり、当時の罪人と警察官の雰囲気が感じられます。

見どころは、外観の青壁カラーです。平成25年(2013年)から平成30年(2018年)にかけて修復工事された際の調査で明らかになったこの外壁の色は、当時では珍しいものでした。また、鶴を模した鶴破風(つるはふ)飾りは、旧鶴岡警察署庁舎のこだわりの意匠です。鶴は日本文化において長寿や吉祥、気品の象徴で、警察署という公的施設にふさわしい威厳を示しています。さらに、建築当初の鬼瓦は蔦の葉や菊の紋様が浮き彫り状に彫られています。

ちなみに私は取調室で当時の罪人と警察官を真似てみたのが楽しかったです。お友達やご家族などと一緒に真似てみて写真を撮ったりして良い思い出にもなると思います。

7.致道博物館のまとめ

鶴岡市にある致道博物館を訪れ、庄内地方の歴史や文化を伝える貴重な資料の展示を見学してきました。

敷地内には、旧西田川郡役所や旧鶴岡警察署庁舎など、明治期の歴史的建造物が移築・保存されており、当時の建築技術や暮らしの様子を直に感じることができました。特に、木造の建物の美しさや、梁の構造などには、日本の伝統建築の技術の高さを実感しました。

展示室には、庄内藩の武士が使っていた刀や甲冑、生活道具、さらに庄内地域の民俗資料や農具なども多くあり、当時の人々の暮らしぶりを身近に感じられる内容でした。中でも、飛島で発見された人骨の展示はとても印象的で、きれいに保存されているのがすごいと思いました。

旧渋谷家住宅では江戸時代の家のつくりや囲炉裏やこたつ、わら布団などの現在ではあまり見られない家具を見学でき、昔の生活を感じられました。

私達が一番印象に残ったのはドールハウスの展示です。家具や、小物などの細かい部分がしっかり再現されていて驚きました。私達は建築科なので模型製作などで細かい部分も丁寧に製作していきたいと思いました。

昔の住宅や使用されていた道具を実際に見ることができ、庄内の歴史も知ることができる致道博物館にぜひ訪れてみてください。

※今回取材した「致道博物館」に関する情報は、以下の「詳細を見る」をご参照ください。

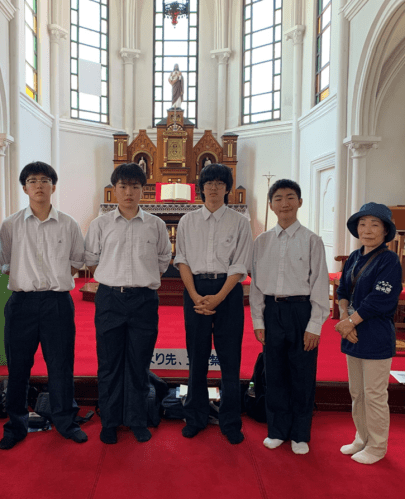

鶴岡カトリック教会 天主堂

やまがたフルーツPR隊「YFP150」の、山形県立鶴岡工業高等学校 1年電気電子科 伊藤時、1年情報通信科 佐藤伶穏、丸山侑真、1年環境化学科 松平翔馬 です。ふたつめの観光スポットは、「鶴岡カトリック教会 天主堂」です。鶴岡市観光ガイド協議会の渡辺さんにご案内いただきました!

明治36年(1903年)、永く庄内地域藩政の中心都市として栄えた城下町の鶴岡に、カトリック教会 天主堂が完成し、それ以来、異彩を放ちながらもこの街の風景と調和し、布教活動の拠点かつ市のシンボル的建造物となりました。

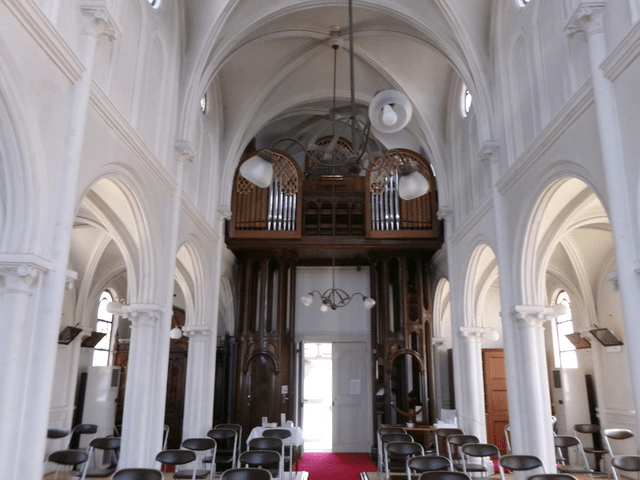

天主堂は、和洋折衷の造りとなっており、木造瓦葺きの洗練された姿は、「バジリカ型三廊式ロマネスク様式」と呼ばれる教会建造物で、フランスのデリヴランド教会をイメージして建てられたと言われており、東北ではこの様式最古のものです。また、この建築様式は、古代ローマ時代の王宮の謁見の広間と同じものだそうです。

また、日本における教会堂の建築設計を数多く手掛け、宣教師としても精力的に活動したフランス人、パピノ神父最後の設計で、昭和54年(1979年)5月には国指定重要文化財となりました。見どころをいくつかご紹介します!

「黒い聖母マリア」

聖堂左側の副祭壇に立つ、日本で唯一の黒い聖母像です。この教会が落成した明治36年(1903年)10月、教会堂献堂記念として、フランス・ノルマンディー州のデリヴランド修道院からこの「黒い聖母」が贈られました。

マリア像が黒いのにはいくつか説があり、一つの説としては、旧約聖書のソロモン雅歌に次のような一節があり、聖ルカによる原肖像画のマリアの顔が熟した小麦のように栗色だったことに由来するというものです。

『イスラエルの娘たちよ、私はケダルの天幕のように、サルマハの幕屋のように、黒いけれども美しい、私の焦げた色に目をとめるな。私は陽にやけた。』

また、他の説としては、像の頭にあるロウが溶けて顔にかかり黒く固まったとか、昔ヨーロッパでコレラが流行った時期に、偶然土から掘り出されたため(腐食で黒く変色した?)黒いマリア像を持って土地の人々が行列したところ、コレラの流行が止んだ、等いくつもの説が存在します。ちなみに、スペインにあるマリア像はさらに真っ黒になっているそうです。

このマリア像は石膏で作られているためとても割れやすく、元の像は船で輸送中に一度割れてしまい、現在飾られているマリア像は木製だそうです。マリア像の前でひざまずくとマリア像と目が合うようになっているほか、冠や着物の裾には宝石のトルコ石が使われている等、とても魅力的な姿です。

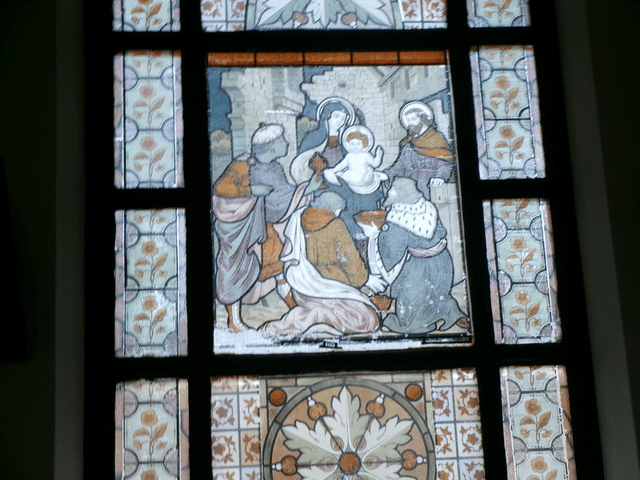

「天主堂の窓絵」

天主堂の窓絵は、美しいステンドグラスによって聖書の物語を色鮮やかに描き出しており、訪れる人々に深い感動を与えます。この窓絵は、19世紀にフランスで作られたもので、当時の技術と芸術性が結集された貴重な作品です。

ガラス一枚一枚には細かな装飾が施されており、光が差し込むことで鮮やかな色彩が教会内を優しく包み込みます。このようなステンドグラスは、聖書を読めない人々にも物語を伝える手段として用いられており、信仰の普及にも大きな役割を果たしてきました。日本に現存するこのような西洋製の窓絵は非常に珍しく、文化的・歴史的価値も高いとされています。教会という神聖な空間において、窓絵は単なる装飾ではなく、信仰を視覚的に伝える重要な存在となっています。

ほかにはこんな魅力も!

天主堂内は、礼拝集会時に建物全体に最も良い音響効果が得られる建築様式が採用されているそうです。また、教会内は畳敷きになっており、和風と洋風を組み合わせた珍しい造りになっています。畳敷きであるため、教会が建てられた当時の鶴岡の人々にとっても、非常に親近感が感じられ、教会に入りやすかったといいます。

全体のまとめ

鶴岡カトリック教会 天主堂によって、鶴岡とヨーロッパとの間に深い関係が築かれていることを改めて深く実感しましたし、中学校で習ったキリストの歴史を思い出しながら、この教会と鶴岡との結びつきを深く学ぶことができました。

国指定の重要文化財であるのにもかかわらず、なんと門や入口には鍵がかかっておらず、来る人々全員に教会が開放されています。鶴岡のシンボルであり、様々なヨーロッパの歴史が詰まっているこの素敵な教会に、ぜひ行ってみてください!

※今回取材した「鶴岡カトリック教会 天主堂」に関する情報は、以下の「詳細を見る」をご参照ください。